Filosofía e imaginación: II. Fantasía débil

- Filosofía Afilada

- 1 ago 2021

- 6 Min. de lectura

Empezar a pensar la imaginación desde la fantasía débil nos permite ubicarnos en un punto de partida familiar (pues actúa en la percepción), para pensar en el entramado de presencia y ausencia que caracteriza a la imaginación.

¿De qué hablamos cuando hablamos de “imaginación”? En la entrega anterior (Filosofía e imaginación: I. Del mito al logos) hablamos de poetas y rapsodas, de imágenes producidas por pintores, de impresiones, de figuras literarias e, incluso, de la memoria. Aunque el concepto nos es cercano en cada contexto, nos enfrentamos a un clásico ejemplo de polisemia. Permítanme acudir a una serie no exhaustiva de ejemplos.

III. La polisemia de la imaginación

Con el concepto de “imaginación” podemos referirnos tanto a un relato fantástico como a un acontecimiento histórico (¡sé que no estuviste allí, pero imagínatelo!).

Pensamos en artefactos y otros productos públicos e intersubjetivos, como el cine, las artes plásticas o el teatro; pero igualmente hablamos de producciones privadísimas que son, también, imaginación: nuestras fantasías íntimas permanecen, para felicidad de la mayoría, recluidas en nuestra subjetividad.

Aunque ha sido una estrategia común en la historia de la filosofía y la psicología, pensar la imaginación desde las imágenes nos hace un flaco favor. En un inicio, puede parecer que avanzamos al afirmar que imaginar es representar a través de imágenes “físicas” o “mentales”. Nuestra clasificación se conduciría entonces a galope: ¿La pintura y la fotografía? Imágenes físicas. ¿El cine? Imágenes en movimiento. ¿Los sueños y las expectativas? Imágenes “del espíritu”, de la mente; donde, cómodamente, “de” puede significar “al interior de”, “producidas por” o “de la misma inmaterialidad que”. Pero esta categorización se entrampa poco a poco. Con la escultura todavía podríamos forzar un poco la idea de que tratamos con imágenes, pero ¿qué hay del teatro, de la literatura, de esas otras imaginaciones artísticas? ¿Cómo hablamos de imágenes cuando ya no está en juego la visualidad, por ejemplo, e imaginamos con los otros sentidos? El concepto de imagen sólo posterga el problema.

La imaginación puede estar vinculada a la creatividad y a la inventiva, pero parece estar también a la base de la ilusión y el engaño. Es decir, la imaginación puede ser liberadora u opresiva. Ella puede nutrir la empatía (imaginar que se está en los zapatos de alguien más) pero también es usada para alimentar los prejuicios.

La primera conclusión que me permito adelantar es que esta polisemia tiene su origen en la cotidianidad de nuestro concepto, tan cerca y tan lejos. La imaginación, involucrada como está con nuestro día a día, nos es a la vez obvia y familiar en cada contexto. Sin embargo, nos resulta extraña y desconocida cuando empezamos a interrogarla. Peor aún, cuando pasamos al ámbito científico, la traducción de términos diversos nos puede jugar otra mala pasada; por ejemplo, hasta este momento hemos unificado bajo el concepto de “imaginación” los términos de “fantasía” e “imaginación”, de diferente origen lingüístico. Por último, el concepto es trivalente: a la vez nos sirve para designar una capacidad, un proceso o actividad y un resultado o producto. En otros términos, la imaginación como la capacidad o facultad que nos permite ir más allá del presente inmediato; la imaginación como experiencia, como proceso psicofísico o acto que generalmente expresamos en español con un verbo (imaginar); y, finalmente, una imaginación (o un imaginario) como el resultado de esta (y otras) experiencia(s).

En esta breve introducción sólo puedo adelantar algunos indicios para elaborar una conclusión. Esto consiste en abandonar la referencia a las imágenes (que sólo repite la ambigüedad del concepto de imaginación) y utilizar la pareja de conceptos de presencia y ausencia. La tentación, especialmente filosófica, podría ser de vincular a la percepción con la presencia y la imaginación con la ausencia. Sin embargo, dos razones nos impulsan a complejizar esta relación. En primer lugar, porque aquello que llamamos “percepción” ya es siempre un entramado de presencia y ausencia. En segundo lugar, porque la imaginación no es la constatación de lo ausente sin más, sino su re-presentación. Es decir, las diferentes experiencias de la imaginación nos ponen en contacto con algo ausente; diremos por el momento que hacen cuasi-presente lo ausente.

IV. La percepción como evidencia de la imaginación: la fantasía débil

Para concluir con la interacción de presencia y ausencia, me referiré brevemente a la percepción, pues en este tipo de experiencias se encuentra una de las operaciones de la fantasía más resaltables. Para ello, asumiré la perspectiva de la fenomenología trascendental, una de las corrientes contemporáneas de la filosofía.

La fenomenología problematiza la forma en que son sintetizadas las sensaciones para configurar el aparecer de objetos y eventos significativos. En el lenguaje de Edmund Husserl, este proceso es conocido como “apercepción” o “aprehensión” [1].

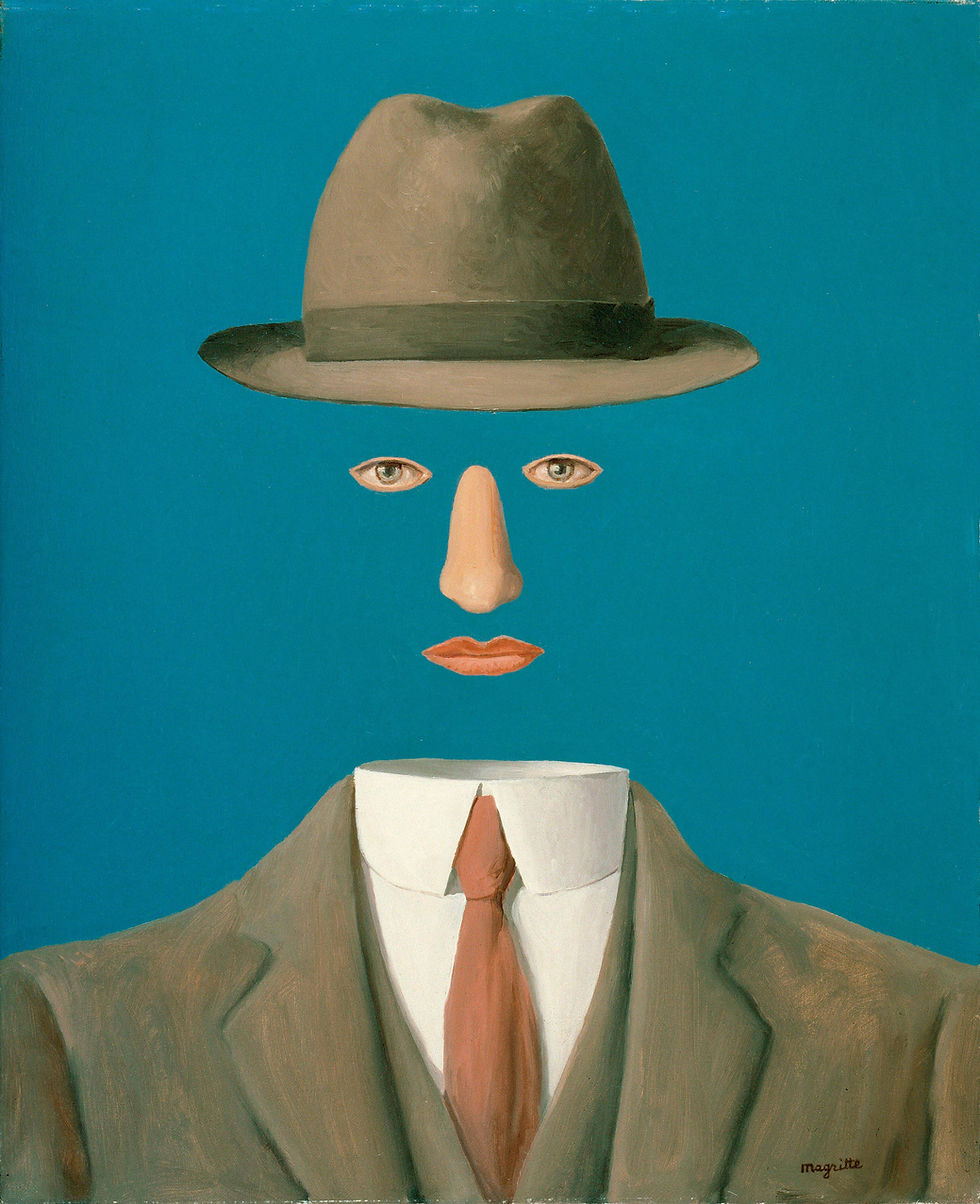

Esta idea se origina en el presupuesto de que en la experiencia “hay más” que lo que nos otorga la sensibilidad [2]. Así, la percepción no es sólo una experiencia pasiva de recepción de datos sensibles, sino una experiencia “activa”, proto-conceptual, de síntesis y organización de sensaciones. Esto explica por qué las mismas sensaciones pueden provocar el aparecer de objetos distintos, por qué sensaciones no homogéneas nos dan experiencias uniformes, o por qué sensaciones distintas pueden configurar el aparecer de un mismo objeto. Al contemplar Le paysage de Baucis, la imagen de Magritte que encabeza este artículo, experimentamos este proceso sintético: nuestra proto-comprensión del retrato como tal (posibilitada por nuestras experiencias previas con retratos, nuestras ideas sobre cómo lucen los rostros humanos, o los indicios que nos da la vestimenta del personaje) nos lleva a percibir una expresión donde no hay una cabeza.

El análisis completo de esta pseudo-actividad sintética, a medio camino entre la pasividad y la actividad, entre la recepción y la espontaneidad, incluye un detalle que no podemos especificar aquí. No obstante, nos interesa señalar el rol de la imaginación en esta dimensión básica de la experiencia.

En el proceso de aprehensión no sólo sintetizamos sensaciones para dejar a los objetos aparecer, sino que también completamos lo puramente sensible. Por ejemplo, al percibir un objeto complementamos algunas de las partes no visibles del mismo y anticipamos sus caras ocultas. Aquí hay una dimensión posible de error: al sintetizar excediendo la sensación podemos equivocarnos, interpretar, por ejemplo, el viento en nuestras fibras capilares como un insecto (fig. 2). Pero esa reacción tiene un fin evolutivo: completar la forma difusa que se esconde detrás de un arbusto nos permite reaccionar rápido a la posible amenaza de un depredador (fig. 3).

Llamamos fantasía débil a la capacidad de producir cuasi-sensaciones o fantasmas [3]. Estos fantasmas son en su mayoría “débiles” en relación con las sensaciones normales: momentáneos, de una intensidad reducida, poco estables y generalmente involuntarios. Normalmente son reprimidos u opacados con facilidad por las sensaciones en competencia.

La fantasía débil es postulada al constatar que el material sensible debe ser ordenado sintéticamente para que la percepción adquiera las características con las que se nos aparece. No se trata de síntesis conceptuales o del entendimiento, sino de un nivel “más bajo”, “protoconceptuales”.

Que anticipemos lo que percibimos implica que sabemos cómo puede verse un objeto en la sensibilidad y cómo no puede verse. Es una especie de “proto-conocimiento” que no depende de conceptos verbales (pues no podemos hacer depender toda experiencia sensible de conceptos de ese estilo) sino de proto-conceptos que surgen de la experiencia.

He escogido el ejemplo de la aprehensión, tal como lo entiende la fenomenología trascendental [4], para mostrar una dimensión muy básica, posiblemente compartida por otros seres animales, donde la imaginación tiene un rol fundamental. No pretendo que esta sea una definición de la imaginación, mucho menos un ejemplo que agote todos los casos donde hemos visto que la imaginación puede operar. Sin embargo, empezar por la fantasía débil nos permite, a mi parecer, situar un punto de partida del entramado de presencia y ausencia en el que la imaginación en general nos llevará a problematizar. El objetivo de una investigación de este tipo es avanzar, desde la fantasía débil, hasta los distintos usos de la imaginación que la filosofía ha identificado en su historia.

¿Te interesa la filosofía de la imaginación? Las inscripciones para el seminario virtual "Introducción a la Filosofía de la Imaginación", certificado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, siguen abiertas:

Notas:

[1] Husserl, E. Ding und Raum. Vorlesungen 1907. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1973, p. 48.

[2] Husserl, E. Logische Untersuchungen. Zweiter Band. Erster Teil. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. Dordrecht, Springer, 1984, p. 399.

[3] Lohmar, Dieter. Phanomenologie der schwachen Phantasie. Untersuchungen der Psychologie, Cognitive Science, Neurologie und Phänomenologie zur Funktion der Phantasie in der Wahrnehmung. Dordrecht, Springer, 2008.

[4] En particular, en su vertiente genética. Si bien el concepto de aprehensión se encuentra ya al origen de la fenomenología (como psicología descriptiva), la idea de una fantasía débil, como la ha definido Dieter Lohmar, supone el concepto genético de "tipo" que depende a su vey de las habitualidades del ego.

Comentarios